生まれたばかりの赤ちゃんの口の中は無菌状態です。ところが、ミルクの温度を確かめようとお母さんが口にした哺乳瓶を赤ちゃんがくわえたら?お母さんのお口の中のむし歯菌があったら・・・

赤ちゃんの口へと感染する危険性があります。

お母さんの歯やお口に対する意識や関心度が、子どもの健康に大きく関係しています。

乳幼児期の生活習慣は、学童、思春期へと継続していきますので、大変重要な時期なのです。

「おいしい」と感じることは、生きる意欲の源です

口は単なる食べ物の入口ではなく、とても大切なセンサー(感覚器官)です。私たちが食べ物を入れて飲み込むまでには、五感をフルに回転させて食べ物の性質を感じ取っています。

子どもは、いろいろな食品をさまざまな形で食べる味覚体験をとおして、おいしく食べる五感を育んでいきます。そして、かめばかむほどお口の味覚センサーがフル活動して、おいしさが倍増するのです。

口は食べ物の安全管理のガードマンです

口は、からだ全体から見ればとても小さい場所ですが、触覚や温度感覚などの皮膚感覚の面では、口唇から咽頭までの口に関連した部分の情報は、脳に伝わる情報全体の1/3を占めているといわれています。

たとえば、細菌や毒素、異物など危険なものが口に入ると、おかしいと感じてすぐ吐き出します。このように、からだに有害な物から身体をガードする重要な役割をしています。

こんなにある「よくかむ」ことの効用

食べ物のおいしさはよくかんで味わうことで感じられるものです。おいしいと感じる心が食欲を生み、子どものからだをつくります。「咀しゃく」「歩行」「呼吸」にかかわる神経回路は、脳にプログラムされた生きるための重要な運動であることが明らかにされています。

乳幼児期に育てたい生活のリズム

「早寝、早起き、朝ごはん」は、生活リズムをつくる基本です。

人間は体内時計をもっていますが自然に現れるものではなく、乳児期の昼夜の授乳や、育児に当たる人たちとの三度の食事を中心としたふれあいなどの信号が必要です。

たっぷり睡眠をとり、朝の明るい光を浴びて目覚め、きちんと朝食をとる、このリズムが脳の時計を動かし、自律神経を整えます。

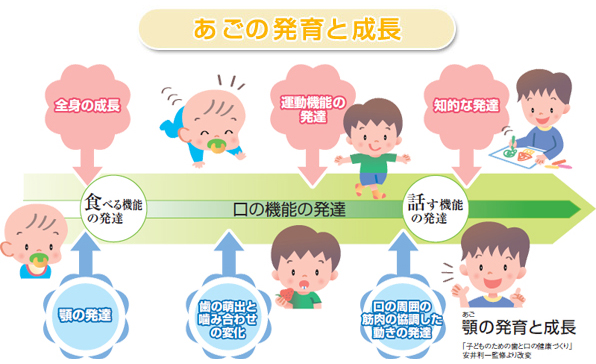

子どもの成長とあごの発育

かみごたえのある食べ物をよく咀しゃくすると、脳の発育を活性化して口、あごの正常な発育を促し、運動能力や身体のバランスを向上させます。

健康な歯でよくかんで食べることが、育ち盛りの子どもにはとても大切です。

大切な乳歯の役割

真珠のような可愛らしい歯が赤ちゃんの口の中に見えると、親はとても感動しますね。

一生のなかで乳歯を使う期間は約10年で、人生80年とするとたった1/8です。しかし、この10年間に乳歯はたくさんの大切な役割を果たします。

- よくかめると、運動能力が発達していきいきと元気な子どもに育ちます。

- よくかめると、顎が正常に発達し、きれいな歯ならびをつくります。

- きれいな歯ならびは、正しい発音を育てます。

- 健康な乳歯の下で、健康な永久歯が育ちます。

歯が生え始め、生えそろい、上下のかみ合わせができあがっていくと同時にあごも成長します。このめざましい発育に応じて、食べる機能、言葉を話す機能が発達します。特に食べる機能の発達は、歯の生え方と与えられる食べ物により大きな影響を受けます。

-

0~6ヶ月:歯が生える準備期です

授乳後の口の中は、唾液がきれいにしてくれます。

スキンシップの一環として口のまわりや歯ぐきをさわってあげたりして、歯みがきの準備をしましょう。

指しゃぶりやおもちゃしゃぶりも歯みがきの準備段階として大切です。 -

6ヶ月~9ヶ月:歯が生え始めます

このころは唾液の分泌がさかんなので、歯ブラシをつかわなくても汚れはつきにくい時期です。離乳食のあとに湯冷ましを飲ませたり、指でやさしくお口の中をこすったり、ガーゼみがき(湿らせる)で十分です。

歯ブラシの感触になれるために、おもちゃとしてカミカミ遊びなどをするのもよいでしょう。 -

1歳ころ:前歯上下4本が生えます

1歳のお誕生を迎えるころには、上下の前歯がそろってきます。上の前歯は唾液が届きにくく、一度ついた汚れが自然には落ちにくい部分です。保護者が口の中を毎日見ることと、機嫌の良いときを選んで歯ブラシでみがく習慣をつけ始めましょう。

-

1歳6ヶ月ころ:奥歯(第一乳臼歯)が生えます

1歳が過ぎて離乳が完了するころには、奥歯(第一乳臼歯)が生え始めます。奥歯の「かむ面」の汚れは唾液ではとれず、むし歯菌が定着しやすくなる部分です。

歯ブラシでみがく習慣(とくに夜!)がとても重要ですので、無理をせずにみがいてあげ、うまくできたらほめてあげながら習慣にしましょう。 -

2歳~3歳:犬歯、奥歯(第二乳臼歯)が生え、乳歯20本完了

家族みんなでみがくところをみせて、自分でみがこうとする意欲を育てましょう。

ブクブクうがいができるようになったら、歯みがき剤も使用できます。

歯ブラシは子ども用と仕上げ用に分けて、特に、仕上げ用は、短時間で効率よく汚れを落とすためにもこまめに交換しましょう。

お子さまのお口の健康チェックをしましょう!

- 歯が何本はえているか知っている

- 歯の表面がツルツル・ツヤツヤしている

- 奥歯はデンタルミラーで見ている

- 毎日、仕上げみがきをしている

- おやつは、栄養を考えて手作りしている

- かかりつけ歯医者さんがいる

- フッ化物配合歯みがき剤を使っている

いくつあてはまりましたか?

-

7個

「むし歯ゼロ」まちがいなし!子どもをよくみていて、愛情たっぷりです。

乳歯がそろっていて、しっかりかんでいると永久歯が正しい位置にはえてきます。また、よくかむことにより学習効果が高まるなど波及効果は絶大です。 -

4~6個

初期のむし歯(歯が白くにっごているところ)があるかもしれません。

むし歯は初期のうちに発見できれば、進行をくい止められます。

「毎日、見てあげること」この習慣が大切です。 -

0~3個

すでに、むし歯になっているかもしれません

1日1回は、スキンシップもかねてお口の中をみてあげましょう。今からでも充分に間に合います。まず、ふれあうことからはじめましょう。もちろん、お母さん自身のセルフケアも大切です。

むし歯にしないために

むし歯菌に感染しても、3つの輪(歯・むし歯菌・甘い食べ物)がそろわなければ大丈夫です。

食生活の影響を大きく受ける時期ですから、間食の内容や回数に注意しましょう。

「からだを大切にしよう!」という意識が芽生えます

「乳歯がグラグラする!」「歯が生えてきた!」と子どもが発見したら、「よく気づいたね」、「おとなの歯が生えたね」など、一緒に口の中を見てほめてあげてください。

「あなたのからだは一生懸命、生きているんだね」、「友達のからだも一生懸命生きているかな」などの問いかけは、からだを大切にしようとする意識が芽生えるきっかけになるはずです。

規則的正しい生活習慣と粘り強さを育てます

「お母さんも一緒に歯をみがくよ」、「お父さんもダラダラ食べないように気をつけるよ」というような励ましが家庭全体で必要になります。家族が自分のことを支援してくれている、大切に思ってくれているという気持ちは、子どもにとって心強く安心感につながります。

そして、子どももがんばらなければなりません。

- がんばるワン 間食をダラダラ食べないようにがんばる。

- がんばるツー 夜の眠い時間でも歯みがきをがんばる。

- がんばるスリー 朝食をたべる、歯みがきをするために、眠くても早めに起きるようにがんばる。

保護者がそばで励ましてあげてくださいね

6歳~12歳の口の中は、乳歯から永久歯へとダイナミックに変化します。親子で歯や口の中の変化を確認して、からだと口の健康づくりに取り組みましょう。

-

6歳ころ:第一大臼歯が生えてきます(乳歯の奥)

かむ力が一番大きな歯で「かみ合わせのカギ」になります。完全に生えるまでの間は、歯肉が歯にかぶっており、とてもむし歯になりやすい時期です。よくかまない習慣が、かぶっている歯肉の消失をさらに遅くしているようです。

-

6歳~8歳:前歯上下8本の交換期です

前歯は、乳歯が抜けて永久歯が生えてくるまでに時間がかかることが多く、抜けた状態の期間が長く続きます。この時期は前歯でうまくかみ切れないため、食べにくい物が増えます。また、舌を前に出して飲み込むおかしな習慣がついたりしますので、子どもの様子をよく見守ってあげましょう。

-

9歳~12歳:第一小臼歯、第二小臼歯、犬歯の交換期です

永久歯の交換に備え、乳歯の根が吸収して短くなったり抜けたりしてかむ力が低下します。かみにくいので丸のみしたり、好き嫌いがでたりしますので、調理を工夫してあげましょう。また、上あごの永久歯は、第一小臼歯、第二小臼歯、犬歯の順に生えるので、あごが小さかったり、永久歯が大きすぎたりするとスペース不足になって、最後に生える犬歯が「八重歯」になるのです。

-

12歳のころ:第二大臼歯が生えてきます(第一大臼歯の奥)

このころになると、ほかの永久歯は完全に生え、上下できちんとかみ合うようになってきます。第二大臼歯が2年くらいかけて上下きちんとかみ合う位置まで伸びると、かむための筋肉やかむ力もほぼ大人と同じになります。

仕上げみがきは最後の永久歯が生えるまで続けましょう

歯の交換時期のお口の中は、大変複雑で歯ブラシが届きにくいところがたくさんあります。成長するほど仕上げみがきを抵抗する態度を示すかもしれませんが、低学年からしてあげれば習慣になるものです。ときには、歯垢染色液で汚れやすい部分を確認し、子どもの自覚を促すのもよい方法です。

キーワードは第一大臼歯をむし歯にしないことです!

6歳~12歳の口の中は、乳歯から永久歯へとつぎつぎ生えかわりどんどん変化します。その中で、「歯の王様:第一大臼歯」が6歳前後に生えてきます。

第一大臼歯をむし歯にしないことがきれいな歯ならびをつくる第一歩です。

第一大臼歯はむし歯になりやすい!

- むし歯のリスク1生える場所が乳歯の後ろで、本人も保護者も気づかない。

- むし歯のリスク2完全に生えるまでに約1年もかかり、乳歯との段差に汚れがたまりやすい。

- むし歯のリスク3歯の溝が細かく複雑な形でみがきにくい。

第一大臼歯をむし歯から守るためには、5歳ころから子どもの口をよく見て発見してあげてください。生えてきたら、仕上げみがきは念入りにしてあげましょう!

お子さまのお口の健康チェックをしましょう!

- 子どもの歯、永久歯が何本はえているか知っている

- 朝食は毎日食べている

- 食事のときは家族一緒に食べ、姿勢にも注意している

- 仕上げみがきをしている。

- おやつは、だらだら食べないように注意している

- デンタルフロスを毎日使っている

- フッ化物配合歯みがき剤を使っている

- かかりつけ歯医者さんがいる

いくつあてはまりましたか?

-

8個

子どもの健康への配慮が行き届いています。

生えたばかりの永久歯はとても柔らかいためむし歯になりやすい状態です。

奥歯でよくかんで唾液をたっぷり出す、フッ化物配合歯みがき剤で歯の質の強化をするなど、よく予防しましょう。 -

4~7個

乳歯と永久歯が入り乱れているお口の中は、子どもの歯みがきだけでは、みがき残しがあるかもしれません。

みがいて出血したり、むし歯を発見した時は、歯科医院でみてもらいましょう。 -

0~3個

夜更かしをして、起床時間が遅いと1日の生活のリズムがつくれません。

特に高学年になると、テレビ、ゲームで遊ぶ時間が長くなり、お菓子のながら食べをする子どもが多くなります。

むし歯にしないために

むし歯菌に感染しても、3つの輪(歯・むし歯菌・甘い食べ物)がそろわなければ大丈夫です。

食生活の影響を大きく受ける時期ですから、間食の内容や回数に注意しましょう。